|

Le

regroupement

Le

regroupement

Si

le bateau appartenait à une compagnie nationale, il se rendait à ses

comptoirs où les captifs étaient entreposés avant leur déportation,

mais si le navire pratiquait le commerce libre, c’est l'armateur qui

fixait les lieux de cabotage et pratiquait la traite itinérante (ou traite volante). C’est à dire que pendant

plus de trois mois le navire procédait à un lent cabotage sur les côtes

africaines, du Sénégal au Gabon, voire plus loin et entre chaque

centre négrier pour embarquer les captifs. Si

le bateau appartenait à une compagnie nationale, il se rendait à ses

comptoirs où les captifs étaient entreposés avant leur déportation,

mais si le navire pratiquait le commerce libre, c’est l'armateur qui

fixait les lieux de cabotage et pratiquait la traite itinérante (ou traite volante). C’est à dire que pendant

plus de trois mois le navire procédait à un lent cabotage sur les côtes

africaines, du Sénégal au Gabon, voire plus loin et entre chaque

centre négrier pour embarquer les captifs.

L’embarquement

L’embarquement

L'embarquement

des captifs se faisait par petits groupes de quatre à six personnes.

Terrorisés, certains sautaient et se noyaient pour essayer d’échapper

à leur sort. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés

des femmes et des enfants, les

hommes allaient sur le gaillard d'avant, enchaînés deux à deux par les chevilles (ceux

qui résistaient étaient aussi entravés aux poignets) tandis que les

femmes et les enfants étaient parquées sur le gaillard d'arrière (les

gaillards sont les parties surélevées du bateau). L'embarquement

des captifs se faisait par petits groupes de quatre à six personnes.

Terrorisés, certains sautaient et se noyaient pour essayer d’échapper

à leur sort. Dès qu'ils étaient à bord, les hommes étaient séparés

des femmes et des enfants, les

hommes allaient sur le gaillard d'avant, enchaînés deux à deux par les chevilles (ceux

qui résistaient étaient aussi entravés aux poignets) tandis que les

femmes et les enfants étaient parquées sur le gaillard d'arrière (les

gaillards sont les parties surélevées du bateau).

La

traversée

La

traversée

Les

conditions de transport au cours du voyage étaient particulièrement

inhumaines et certains récits permettent de s’en faire une idée. Si

le temps le permettait, les déportés passaient la journée sur le pont

mais les hommes, toujours séparés des femmes et des enfants, restaient

enchaînés et pendant ce temps les bailles à déjection étaient vidées

et l'entrepont gratté et nettoyé. Pour les dégourdir et les occuper

on incitait les esclaves à danser et le soir les déportés

retournaient dans l'entrepont où les

officiers les mettaient en place pour la nuit, couchés

sur les planches et enferrés deux par deux. Le taux d'entassement était

important puisque pour gagner de la place, le charpentier construisait

un faux pont, sur les côtés permettant d'entasser des centaines de

noirs enchaînés, rangés selon le système "de la cuillère"

(emboîtés les uns dans les autres). Un navire pouvait contenir

jusqu’à six cent esclaves. Le

pire de tout était le mauvais temps car les déportés restaient confinés

dans l'entrepont et il n'y avait pas de vidange des bailles à déjection

ni de nettoyage des sols. Avec la tempête le contenu des bailles

coulait sur les planches de l'entrepont et les excréments se mêlaient

aux vomissures des malades et des victimes du mal de mer. Si les écoutilles

étaient closes, l’air irrespirable, l’obscurité et le roulis

affaiblissaient les captifs et au cours

de la traversée, le stress et les maladies en emportaient souvent un

sur huit. Les

conditions de transport au cours du voyage étaient particulièrement

inhumaines et certains récits permettent de s’en faire une idée. Si

le temps le permettait, les déportés passaient la journée sur le pont

mais les hommes, toujours séparés des femmes et des enfants, restaient

enchaînés et pendant ce temps les bailles à déjection étaient vidées

et l'entrepont gratté et nettoyé. Pour les dégourdir et les occuper

on incitait les esclaves à danser et le soir les déportés

retournaient dans l'entrepont où les

officiers les mettaient en place pour la nuit, couchés

sur les planches et enferrés deux par deux. Le taux d'entassement était

important puisque pour gagner de la place, le charpentier construisait

un faux pont, sur les côtés permettant d'entasser des centaines de

noirs enchaînés, rangés selon le système "de la cuillère"

(emboîtés les uns dans les autres). Un navire pouvait contenir

jusqu’à six cent esclaves. Le

pire de tout était le mauvais temps car les déportés restaient confinés

dans l'entrepont et il n'y avait pas de vidange des bailles à déjection

ni de nettoyage des sols. Avec la tempête le contenu des bailles

coulait sur les planches de l'entrepont et les excréments se mêlaient

aux vomissures des malades et des victimes du mal de mer. Si les écoutilles

étaient closes, l’air irrespirable, l’obscurité et le roulis

affaiblissaient les captifs et au cours

de la traversée, le stress et les maladies en emportaient souvent un

sur huit.

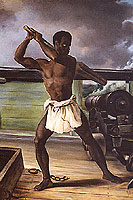

Les

révoltes à bord

Les

révoltes à bord

Quelquefois

des révoltes éclataient à bord dont la plupart se réalisaient le

long des côtes africaines car en haute mer les réussites étaient

beaucoup plus rares. Un voyage sur dix s’accompagnait d’une

insurrection dont quelques unes réussissaient, mais la plupart du temps

elles étaient matées. Quelquefois

des révoltes éclataient à bord dont la plupart se réalisaient le

long des côtes africaines car en haute mer les réussites étaient

beaucoup plus rares. Un voyage sur dix s’accompagnait d’une

insurrection dont quelques unes réussissaient, mais la plupart du temps

elles étaient matées.

Pour

servir d'exemple, les châtiments infligés aux meneurs des révoltes étaient

brutaux, voire barbares : pour épouvanter les autres captifs ils

étaient battus publiquement et pendus, parfois on leur coupait la main,

puis on leur tranchait la tête et le torse était hissé sur le mat

pour être exhibé.

La

mortalité des déportés durant la traversée

La

mortalité des déportés durant la traversée

La

durée du voyage, l'état sanitaire des esclaves avant l'embarquement,

le manque d'hygiène, les épidémies de dysenterie et la promiscuité,

plus quelquefois l'insuffisance d'eau et de nourriture (ou leur avarie)

en cas de prolongement de la traversée, entraînaient un taux de

mortalité qui dépassait 12 %, mais en cas de révolte, de naufrages,

d’épidémies graves et contagieuses, il dépassait 40% et pouvait

atteindre 100 %. Les enfants étaient les plus fragiles et les femmes

les plus résistantes. La

durée du voyage, l'état sanitaire des esclaves avant l'embarquement,

le manque d'hygiène, les épidémies de dysenterie et la promiscuité,

plus quelquefois l'insuffisance d'eau et de nourriture (ou leur avarie)

en cas de prolongement de la traversée, entraînaient un taux de

mortalité qui dépassait 12 %, mais en cas de révolte, de naufrages,

d’épidémies graves et contagieuses, il dépassait 40% et pouvait

atteindre 100 %. Les enfants étaient les plus fragiles et les femmes

les plus résistantes.

La

durée du transport

La

durée du transport

L’élément

le plus important est la vitesse car plus courte sera la traversée,

plus faibles seront les pertes. Selon le navire et les points de départ et

d'arrivée du trajet, la traversée pouvait être très différente

(elle durait généralement entre un et trois mois). Par exemple pour un navire partant d'un port français

(17 ports français participèrent a plus de 3000 expéditions négrières),

il faut compter 2-3 mois pour atteindre l'Afrique; 3-4 mois de cabotage

sur les côtes africaines entre chaque centre négrier (ou chaque

comptoir) pour embarquer les captifs, puis encore 2-3 mois pour

atteindre les côtes Antillaises, alors

que d’Angola les Portugais rejoignaient le Brésil en un mois.

(Suite...) L’élément

le plus important est la vitesse car plus courte sera la traversée,

plus faibles seront les pertes. Selon le navire et les points de départ et

d'arrivée du trajet, la traversée pouvait être très différente

(elle durait généralement entre un et trois mois). Par exemple pour un navire partant d'un port français

(17 ports français participèrent a plus de 3000 expéditions négrières),

il faut compter 2-3 mois pour atteindre l'Afrique; 3-4 mois de cabotage

sur les côtes africaines entre chaque centre négrier (ou chaque

comptoir) pour embarquer les captifs, puis encore 2-3 mois pour

atteindre les côtes Antillaises, alors

que d’Angola les Portugais rejoignaient le Brésil en un mois.

(Suite...)

|