|

|

|

|

4 - Intensification de la traite au milieu du XVIIe siècle et déclin au XIXe siècle

|

Le

grand virage franco-anglais de 1674

Si

les planteurs de canne à sucre espagnols (du Venezuela) et portugais

(du Brésil) achètent des esclaves, c’est en quantité encore

relativement limité, car le transport est assuré par les Hollandais,

grâce au monopole de l'Asiento, et se limite aux expéditions les plus

rentables. D’autre part le sucre est encore cher sur le marché

mondial ce qui empêche son exploitation à grande échelle. Les

plantations de canne à sucre et la révolution sucrière

De

l’autre côté de l’Atlantique, Londres, Bristol et Liverpool

deviennent les principaux ports négriers britanniques alors que Nantes,

avec 42% de la traite française, sera le principal port négrier français,

mais d'autres ports participent à la traite comme Bordeaux, La

Rochelle, Le Havre et Saint-Malo.

|

|||

|

|

|

|

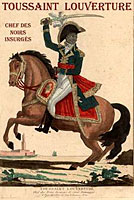

| Esclaves au travail | Napoléon : anti-abolition | Révolte à Haïti | Schoelcher : l'abolition |

|

|

|

Au

XVIII° siècle, dans l'Europe des Lumières, l'esclavage et la traite

sont de plus en plus critiqués et même si des encyclopédistes

investissent dans le commerce triangulaire, Montesquieu et Voltaire dénoncent

les conditions de vie des esclaves. Toujours en France, l’abbé Grégoire,

sous la Révolution, rejoint la Société des Amis des Noirs, une société

créée en 1788 qui défend le principe de l'égalité des droits des

citoyens en métropole et dans les colonies.

Le

16 mars 1792 une ordonnance du Roi du Danemark et de Norvège prévoit

l'interdiction de la traite négrière pour les sujets de son royaume et

l'interdiction de l'importation d'esclaves sur son territoire à compter

de 1803. En

1807, les États-Unis et le Royaume-Uni abolissent et interdisent

officiellement la traite des Noirs. Les autres nations européennes

s’aligneront en 1815 avec le Congrès de Vienne. Cependant, quand ces

États interdirent la traite, leurs ressortissants négriers continuèrent

dans l'illégalité et la traite fut poursuivie durant des dizaines

d'années de façon clandestine. Par exemple en France, après 1815 et

durant toute la Restauration, la traite illégale se poursuit avec

l'assentiment des autorités (pour résister aux Britanniques soupçonnés

de vouloir affaiblir l'économie nationale) et il faut attendre les années

1820 pour voir la marine royale française lutter efficacement contre

les trafiquants le long des côtes africaines alors que le Congo et

l'Angola vendent encore des captifs. La

traite reste dynamique jusqu'en 1850, date à laquelle le trafic se réduit

pour s'arrêter en 1867 et se poursuivre par

l'engagisme. L'engagisme, forme déguisée de la traite,

consistait à affranchir sur le bateau des esclaves noirs achetés. Perçu

comme une continuation du commerce triangulaire il fut presque aussitôt

aboli. Face

à l'interdiction de la traite, certains Européens souhaitèrent

s'implanter en Afrique pour mettre en place un système de travail forcé

dans des plantations similaires à celles des Amériques. Au Sénégal,

Faidherbe, qui met en place la « colonisation à la Française »

s’opposera à ces projets. Après son interdiction complète, la

traite disparaît sur la côte Ouest de l’Afrique mais le trafic

d’esclaves reprend sur la côte orientale et Zanzibar devient la

plaque tournante de la traite des noirs à la fin du XIX° siècle. 1792 Par ordonnance royale, le Danemark abolira la traite à

compter de l'année 1803. 1803 Le Danemark rend applicable l’ordonnance de l’interdiction

de la traite négrière de 1792. 1807 Les États-Unis abolissent la traite. 1848 La France abolit l'esclavage dans toutes ses colonies. 1863 L'esclavage est aboli dans les colonies hollandaises. 1886 Cuba abolit l'esclavage. . |

|

(Suite...) |